Pour arriver à maintenir un milieu humide favorable, les soignants ont des pansements à leur disposition.

L’objectif est de maintenir un environnement favorable sur la plaie afin que le fibroblaste puisse effectuer son travail de synthèse et favoriser la cicatrisation.

Les pansements de A à Z

Appartenant à la famille des dispositifs médicaux, il en existe de différentes classes, formes et tailles. Ils sont élaborés par les laboratoires qui investissent dans des budgets en recherche et développement afin de leur définir des propriétés spécifiques.

Un point très important : il n’existe pas de mauvais pansement. Tous les pansements quelles que soient leurs marques ont une fonctionnalité. Quelles que soient leurs marques, ils sont complémentaires.

La classification des pansements est issue de la norme EN13726 chapitre 3 et leurs utilisations sont régies par la commission d’évaluation de la HAS. Cette dernière classe les pansements de la façon suivante :

Les pansements alginates

ces pansements sont composés majoritairement (> 50 %) d’alginates, avec ou sans carboxyméthylcellulose (CMC). Les alginates sont des polymères d’acides alginiques obtenus à partir d’algues, caractérisés par leurs capacités d’absorption et leurs propriétés hémostatiques. Ils existent sous forme de compresses ou de mèches.

Les fibres de carboxyméthylcellulose (CMC, pansements hydrofibres)

ces pansements sont composés majoritairement (> 50 %) de fibres non tissées de carboxyméthylcellulose (CMC) pure. Ces fibres se transforment au contact des exsudats en gel cohésif, caractérisé par sa capacité d’absorption. Les CMC existent sous forme de compresses ou de mèches.

Les pansements hydrocellulaires

ces pansements à base de polymères absorbants (généralement de la mousse de polyuréthane) existent sous forme de plaques adhésives ou non, de formes anatomiques ou adaptées au remplissage des plaies cavitaires.

Les pansements hydrocolloïdes

ces pansements à base de polymères absorbants ont des propriétés liées à la présence de carboxyméthylcellulose, ils existent sous forme de plaques adhésives, de poudres ou de pâtes.

Les hydrogels

ces gels contiennent plus de 50 % d’eau. Ils sont principalement destinés à assurer l’humidification des plaies. Ils existent sous forme de plaques, de compresses imprégnées et de gels.

Les pansements vaselinés

ils sont constitués d’une trame, imprégnée ou enduite de vaseline. Leur retrait est parfois douloureux, car ils adhèrent peu à peu à la plaie.

Les interfaces

les pansements interfaces sont constitués d’une trame enduite de polymères de différents types, tels que du gel de silicone. Ils se distinguent des simples pansements gras par une adhérence faible, qui ne s’accroît pas tout au long de l’utilisation au contact direct de la plaie (absence de migration de la substance imprégnée ou enduite), afin de limiter le traumatisme et la douleur induits par le retrait du pansement.

Les pansements au charbon actif

l’ajout de charbon actif a pour propriété d’absorber les molécules responsables des mauvaises odeurs des plaies. Ils existent sous forme de plaques et compresses.

Les pansements à l’argent

constitués de différents supports (crèmes, compresses, plaques, etc.) auxquels a été ajouté de l’argent sous des formes physico-chimiques variées, leur visée est antibactérienne.

Les pansements à base d’acide hyaluronique

ils contiennent de l’acide hyaluronique (constituant naturel du derme) à des concentrations variables. Ils existent sous diverses formes (crèmes, compresses, sprays, etc.).

Propriétés des pansements

Les propriétés générales des pansements répondent à des fonctions précises (Figure 1).

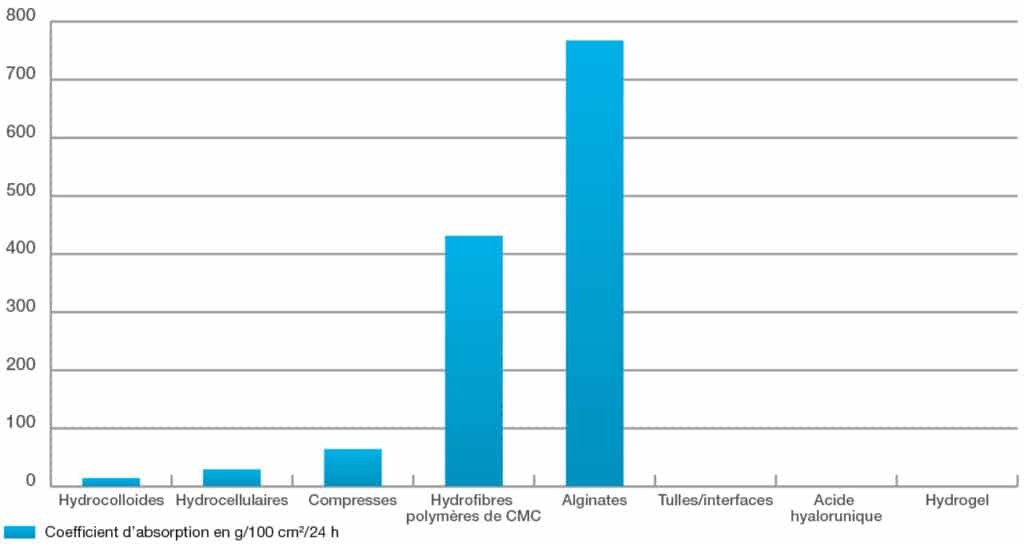

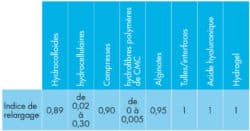

Au-delà de leurs propriétés générales, leurs capacités d’absorption ou d’hydratation diffèrent et leur confèrent des propriétés plus spécifiques. Deux variables conditionnent la propriété d’un pansement, son coefficient d’absorption Ka et son indice de relargage Kr :

Le coefficient d’absorption Ka est défini comme étant le pouvoir d’absorption d’un pansement. Il est évalué en g/100 cm2/24 h à une température de 37°. (Figure 2)

L’indice de relargage Kr est défini comme étant la propriété d’un pansement à rejeter le liquide qu’il a absorbé lorsqu’il est soumis à une pression et une température de 37°. (Figure 3)

Plus l’indice de relargage est élevé, moins le pansement gardera les exsudats au sein de sa structure, ce qui dans certains cas peut induire des phénomènes de macération sur la plaie.

À l’inverse plus l’indice de relargage est faible, plus les exsudats seront piégés dans le pansement, ce qui peut induire dans certains cas des déshydratations massives des plaies.

Les modes d’absorption des pansements

Concernant les pansements absorbants, certains ont une absorption latéralisée et d’autres une absorption verticalisée.

Pansement à absorption latéralisée

Un pansement a une absorption latéralisée lorsque les exsudats circulent horizontalement au sein de sa matrice. (Figure 4)

Tous les hydrocellulaires ont une absorption latéralisée et ce quelles que soient leurs marques.

Pansement à absorption verticalisée

Un pansement a une absorption verticalisée s’il est utilisé en multicouches. En effet seul le multicouches permet de faire circuler les exsudats vers le haut en les faisant passer de couches en couches (Figure 5). A contrario, tout pansement monocouche est automatiquement en absorption latéralisée.

Comment utiliser les pansements ?

Les soignants rencontrent souvent des difficultés. En effet, selon un sondage :

- 57 % des soignants pensent faire du mésusage dans l’utilisation des pansements absorbants (1) ;

- 68 % des soignants trouvent la classification des pansements modernes difficile à utiliser (2) ;

- 64 % des soignants trouvent difficile l’utilisation des pansements absorbants (2) ;

- 31 % des soignants mettent des pansements hydratants sur des plaies exsudatives (2).

Le pansement n’est qu’un outil à la disposition des soignants. Gardons bien à l’esprit que « le pansement est aux soignants ce que la truelle est au maçon… » : ce n’est pas la truelle qui monte le mur, c’est ce que le maçon en fait… Ce n’est pas le pansement qui fait cicatriser c’est ce que le soignant en fait.

>> LIRE AUSSI – Une nouvelle méthode pour choisir son pansement absorbant >>

L’utilisation des pansements modernes fait appel au bon sens. Nous avons vu précédemment que les pansements obéissent à des propriétés générales (Figure 1) et des propriétés spécifiques. Par conséquent, il est légitime pour le soignant de se positionner dans la prise en soins de ses plaies.

Du fait des propriétés générales et spécifiques des pansements, la première étape pour effectuer le bon choix consiste à se poser la question : « la plaie est elle sèche ou exsudative ? »

Si la plaie est sèche : l’objectif est de l’hydrater.

Si la plaie est exsudative : l’objectif est d’absorber les exsudats.

Cas de la plaie sèche

Pour hydrater la plaie, plusieurs familles de pansements peuvent être utilisés :

- Les hydrocolloïdes

- Les pansements tulles ou interfaces

- Les pansements à l’acide hyaluronique

- Les hydrogels (uniquement pour déterger la nécrose ou la fibrine sèche).

Cas de la plaie exsudative

L’objectif est d’absorber les exsudats (juste ce qu’il faut) sans dessécher la plaie.

Il est important de choisir le bon pansement car tous les pansements n’ont pas le même coefficient d’absorption (figure 3) ni le même indice de relargage (figure 4).

Plusieurs types de pansements peuvent être utilisés en fonction de la quantité d’exsudat produite par la plaie :

- Les hydrocellulaires pour les petits exsudats

- Les hydrofibres et polymères de CMC pour les plaies très exsudatives

- Les alginates pour les plaies hémorragiques. ■

>> LIRE AUSSI – Gestion des plaies exsudatives infectées avec les pansements absorbants bactériostatiques <<

Les pansements et leurs utilisations : ce qu’il faut retenir

Une plaie peut être sèche ou exsudative. Dans le premier cas, le choix se portera sur un pansement pour hydrater, dans le second, pour absorber. L’objectif est de maintenir un milieu humide favorable à la cicatrisation.

L’utilisation d’un pansement absorbant doit tenir compte de son coefficient d’absorption (Ka) et de son indice de relargage (Kr).

Les pansements absorbants peuvent avoir une absorption latéralisée ou verticalisée (uniquement en multicouches)

PDG d’I-Cica institut de la cicatrisation,

Directeur d’ATouSoins Formation Continue

Cet article est initialement paru dans le n°19 d’ ActuSoins Magazine.

Pour vous abonner à ActuSoins magazine, c’est ICI.

Références

Norme EN13726 chapitre 3

Articles pour pansements (Titre 1er, chapitre 3, section 1 de la liste des Produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale).

• décret n° 2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale

• arrêté du 12 juillet 2005 (au journal officiel du 28 juillet 2005).

• auto-saisine de la CEPP en date du 7 février 2007 concernant notamment les descriptions génériques articles pour pansements.

• Commission d’Évaluation des Produits et Prestations recommande de modifier les conditions d’inscription des articles pour pansements, conformément au projet de nomenclature

• Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé (CNEDiMTS) de la Haute Autorité de Santé (HAS). Suite de ce rapport, la nomenclature des pansements remboursables a été modifiée (arrêté du 16 juillet 2010, paru au J.O. du 7 août 2010).

123 cica Application (gratuite) intuitive dans l’utilisation des pansements |

||

|

|

||

Très interessant

Marie Drb.

Lise Duny

Bonjour, dans le cadre de mon DU plaie cicatrisation à la faculté de Nantes, je vous propose de répondre à un questionnaire sur les pansements. Merci d’avance. N’hésitez pas à partager avec vos collègues médecins et infirmières. https://webquest.fr/?m=30487_questionnaire-sur-le-bon-usage-des-pansements-a-domicile

Valérie Bouttier infirmière libérale Gesvrine.

Un peu de valorisation de la profession… Ca fait du bien