Les cathéters périnerveux permettent, après la première injection, d’assurer la prise en charge de la douleur pour des chirurgies orthopédiques très douloureuses en postopératoire.

L’anesthésie loco-régionale (ALR) d’un membre se définit comme un blocage de la conduction de l’influx nerveux, de façon réversible et temporaire, suite à l’injection d’un anesthésique local (AL) au contact immédiat du tronc nerveux innervant ce membre.

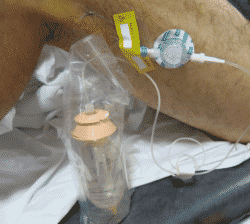

Un cathéter (KT) périnerveux est un dispositif médical, mis en place à proximité d’un tronc nerveux, permettant d’administrer en continu un AL afin de prolonger l’analgésie pendant plusieurs jours. L’infuseur élastomérique appelé un « biberon », et son débit est prédéterminé de 5 à 10 ml/h).

Les anesthésiques locaux

Mode d’action

Au contact des nerfs, les AL permettent un blocage sélectif et réversible de la transmission nerveuse. Ils agissent comme une coupure de courant, empêchant un muscle de se contracter complètement (bloc-moteur) et entravant les messages douloureux d’être acheminés vers le système nerveux central (bloc sensitif).

Après injection de l’AL, les effets sont les suivants :

- un bloc sympathique entraînant une vasodilatation périphérique et une augmentation de la température cutanée ;

- un bloc-moteur entraînant l’abolition de la conduction motrice, responsable d’une paralysie transitoire ;

- un bloc sensitif entraînant l’abolition de la sensibilité douloureuse et tactile (toucher), responsable de l’anesthésie.

Il peut exister une dissociation de la sensibilité : la sensation douloureuse est abolie mais les perceptions tactiles peuvent subsister.

>> LIRE AUSSI – Cathéters Midline et PiCCline : des indications différentes >>

Effets secondaires ou toxicité des AL (anesthésiques locaux)

Les effets secondaires des AL apparaissent en cas de surdosage, en cas de résorption rapide au niveau d’un tissu très vascularisé ou en cas d’injection intravasculaire accidentelle. La gravité dépend de la rapidité de la concentration plasmatique, d’où le fait de toujours faire un test d’aspiration (lors de la pose du KT et à tout changement de biberon) pour détecter un reflux sanguin et donc un éventuel déplacement du KT.

Aux premiers signes d’un surdosage aux AL, il faut immédiatement stopper l’injection et prévenir le médecin anesthésiste-réanimateur (MAR).

La prise en charge du patient sera symptomatique en fonction des troubles neurologiques (convulsions) et cardiovasculaires (troubles du rythme à l’arrêt cardiaque), c’est-à-dire de l’oxygénothérapie à l’injection d’intralipides (antidote des AL), jusqu’à la réanimation cardiopulmonaire.

|

Les effets neurologiques apparaissent en premier, |

|

|

Signes neurologiques |

Signes cardiovasculaires |

|

Paresthésie et engourdissements péribuccaux Fourmillements des extrémités Céphalée, malaise, vertiges Goût métallique dans la bouche Troubles visuels, acouphènes Convulsions (signe de gravité ++) Coma, dépression respiratoire |

Hypotension artérielle Bradycardie Bloc auriculo-ventriculaire Troubles du rythme Arrêt cardio-respiratoire |

Les KT Cathéters périnerveux

Principe

Quel que soit le territoire, le repérage des nerfs se fait simultanément par stimulation électrique et sous échographie. Le MAR va introduire le KT à proximité du nerf avec une asepsie très rigoureuse. Il effectue lui-même la première injection d’AL (ropivacaïne, lévobupivacaïne) et vérifie l’efficacité (bloc-moteur et sensitif).

| Les trois zones des KT Cathéthers périnerveux | ||

| BLOC | Zone de ponction | Chirurgie |

| Interscalénique (BIS) | Cou |

De l’épaule et du1/3 sup du bras |

|

Fémoral |

Pli de l’aine |

Du genou |

|

Sciatique par voie poplité |

Derrière le genou |

Du pied (Halux valgus) |

Avantages et inconvénients

Les avantages de cette technique sont multiples. Elle permet :

- d’améliorer la prise en charge de l’analgésie de certaines interventions très douloureuse en postopératoire ;

- d’éviter une anesthésie générale (AG), source de complications et de répercussions multiples ;

- d’être associé à une AG en diminuant les doses de morphinique ;

- de reprendre une alimentation dès le retour en chambre ;

- d’optimiser et d’améliorer la réhabilitation postopératoire ;

- de diminuer les nausées/vomissements postopératoires (NVPO).

Les inconvénients sont peu nombreux. Cette technique peut cependant entraîtner un blocage partiel d’un territoire, un déplacement secondaire, un retrait accidentel ou une occlusion du KT.

Contre-indications absolues

- Refus du patient ;

- Anomalies de la coagulation ;

- Allergie aux anesthésiques locaux ;

- Infection cutanée de la zone de ponction ;

- Atteintes neurologiques préexistantes.

Et plus particulièrement concernant le BIS :

- insuffisance respiratoire ;

- antécédents de mammectomie avec curage axillaire.

Complications

- Intoxication, surdosage aux AL ;

- Déplacement du KT ;

- Ponction vasculaire, hématome ;

- Paresthésie lors du contact de l’aiguille avec le nerf ;

- Complications infectieuses.

Et plus particulièrement concernant le BIS :

- risque de pneumothorax ;

- paralysie du nerf phrénique (racine C4).

Une surveillance pluriquotidienne

La prise en charge et la surveillance de ce dispositif doit être pluriquotidienne et rigoureuse afin :

- d’éviter toute confusion et erreur de branchement (la tubulure comporte un détrompeur spécifique) afin de ne pas brancher le biberon sur une perfusion intraveineuse ;

- de surveiller l’efficacité du dispositif ;

- de détecter l’apparition d’effets secondaires ou de complications.

| Prise en charge et surveillance du dispositif | |

|

Surveillance globale |

Conscience, TA, FC, température, EVA ainsi que la recherche de signes de toxicité aux AL |

|

Surveillance locale |

• Point de ponction : absence de rougeur, chaleur, douleur, oedème, écoulement |

|

Surveillance |

Le but recherché est que le patient n’est pas mal, cependant, il doit pouvoir mobiliser un peu le membre opéré. • Analgésie efficace de la zone en fonction du tronc nerveux • Surveillance du bloc-moteur • Surveillance du bloc sensitif (anesthésie et insensibilité au froid ou au chaud dans les territoires anesthésiés) avec sensation de peau « cartonnée, qui fourmille » |

En cas de douleur franche (suspicion de déplacement ou occlusion du KT), de douleur plus ou moins bloc sensitif (suspicion de sous-dosage ou de déplacement du KT), de bloc-moteur complet (surdosage d’AL), il faut immédiatement appeler le MAR afin qu’il réévalue la situation (repose de KT, augmentation du débit…). Enfin, une complication chirurgicale n’est pas à exclure et toute plainte du patient est à prendre en considération.

Toutes ces informations seront notifiées dans le dossier de soins.

Conclusion

Si cette technique a métamorphosé le postopératoire de certaines interventions chirurgicales d’orthopédie (PTG, ligamentoplastie) et a amélioré le confort et le vécu des patients, il n’en reste pas moins qu’une surveillance rigoureuse est indispensable (détection des signes de toxicité des Al) ainsi qu’une vigilance accrue lors des branchements des biberons et des manipulations du KT.

A retenir

• Ne Jamais injecter d’anesthésiques locaux en intraveineux ;

• Identifier la tubulure du KT avec des étiquettes spécifiques ;

• Ne jamais repositionner un KT s’il est déplacé ;

• Détecter tout signe de surdosage aux AL et appeler le MAR immédiatement.

Laurence PIQUARD

Infirmière anesthésiste formatrice

Pour s’ abonner au magazine, c’est ICI

Elodie Astrid Coralie

Morgane Aoura

Oui je travaille avec depuis au moins 15-16 ans rien de nouveau

En chir thoracique et vasculaire aussi

Opérée des deux genoux d une prothèse totale j ai testé deux technique et franchement le kt perinerveux pas top, tout l arrière du genou était pas insensibilisé et j ai souffert le martyr entre ma sortie de bloc et la mise en place du kt de la salle de réveil…j ai préféré le bloc total avec l injection au pli inguinal et creux poplité, jambe totalement insensible 48h..faite avant l op

réveil calme et sans douleur et a 48h la douleur était gerable